“商家用一切氛围感的东西衬托商品尚且还在可接受范围内,可页面上模特飘逸的丝绸长裙,与眼前褪色抹布一样的东西实在毫无关联,实物与图片大相径庭实在令人崩溃。”随着AI生成技术突破,“商品合成图”在电商领域应用趋势越发明显。

网购中常见的AI假图

当消费者苦于辨认这类“AI造假”时,淘宝率先制定了AI假图治理规则,并同步发起全行业行动倡议,剑指“AI商品图片造假”这一侵害消费者权益现象。

“照骗”侵蚀信任根基

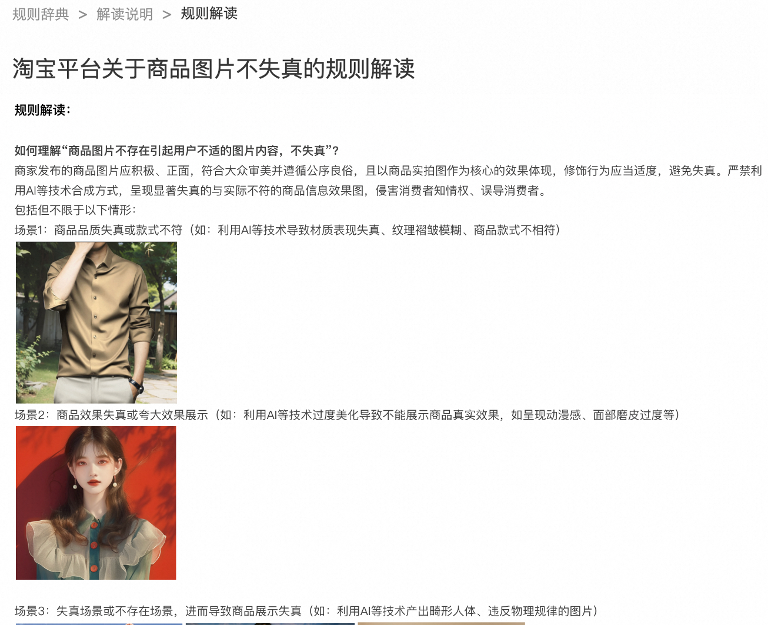

“金属的质感太过完美、图片透光感太均匀、材质缺少纹理和褶皱,更有甚者,画面中人体器官畸形,还严重挑战了地球引力……那么你大概率是碰上AI生成图了。”在一些社交平台,不少消费者发帖吐槽某些电商平台“照骗”泛滥现象,甚至有的商品图片从背景、人到货品全是假的。

不同于网络社交平台的AI玩梗,电商领域这些半调侃半无奈的留言背后,是少部分商家用Stable Diffusion生成的“超越现实”的视觉通透度,用Midjourney虚拟出自然界难以找寻的商品氛围图,用ControlNet模型凭空捏造国际大牌同款。借助AI技术轻易盗取同行图片、甚至“山寨”整个店铺,让本就苦于“抄款”侵权的原创商家雪上加霜。

随着AI技术突飞猛进,技术伦理议题愈加现实和迫切。日前GPT4o大火,满屏爆改“吉卜力”风格的AI图、真假莫辨的生成图,让人不禁担忧AI造假和侵权的问题。具体到使用AI辅助商品图片制作、提升生产效率,本身无可厚非,但若跨过了欺骗、侵权的边界,就会直接损害消费者的利益,助长跨平台抄款、盗图,劣化电商生态环境。

淘宝相关负责人称,平台鼓励探索AI应用,但要求图片修饰适度,不能失真、滤镜过重。AI的发展和使用应该提高消费体验、促进原创、保护合法商家权益,而不是成为黑灰产违规获利的工具。“AI可能没有价值判断,但AI的使用者必须有判断,平台必须具有价值取向。”

在算法深渊前架起护栏

“AI大模型生产品本质上是在统计人类已有创作的平均值。”有专家表示,其原理是基于“神经网络概率分布”的创作。如今,在商业利益驱使下,这个过程演变成了“精准缝合爆款元素”的数据游戏,只要投喂足够多的爆品数据,算法就能生成吸睛又省成本的“数据最优解”。而被数字造物彻底摧毁和消解的,不仅是消费者对商品真实的判断力,更是商业信任的基石。有消费者表示,“只要上过一次AI图的当,退货事小,以后浏览到同品类的真实产品,可能也会望而却步。”

今年以来,国家屡次对AI造假等现象发声。3月,四部门联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》,该方案将于9月实施。2月,中央网信办消息,2025年“清朗”系列专项行动将重点整治8类行为,打击AI技术滥用等被包括在内。

据了解,本次淘宝天猫升级后的商品规范认定了AI假图的典型场景,采取“源头拦截”、“存量清理”和“标识提醒”的多项措施,展开全面治理。在接入AI假图识别模型后,淘宝已累计拦截近10万张AI假图。此外,商品详情页还将上线AI合成提示标识,提示AI假图。

淘宝天猫更新“商品图片不失真”规则解读

今年以来,淘宝还陆续出台一系列治理措施,剑指恶意羊毛党、恶意店群等电商行业积弊,和治理AI假图一样,这些举措都意在重塑优质营商环境。

所有技术应用,都必须回应“服务谁、成就谁”的追问。平台将通过这些治理组合拳与扶持原创战略遥相呼应,终结着“劣币驱逐良币”的恶性循环。

而将AI治理与品质电商战略相融合,也恰好呼应了《提振消费专项行动方案》中“培育新型消费”的顶层设计。当平台从被动应对转向主导规则重建时,“品质竞争”开始替代“流量战争”。国务院发展研究中心陈丽芬研究员表示,淘宝等电商平台加强行业自律,制定打击AI假图的治理规则,在AI向善方面做出表率,有利于营造良好的行业竞争生态,优化消费环境。

“当人们惊叹于AIGC所带来的视觉奇迹时,更需要警惕在技术奇点探索的边界时始终系紧人文精神这跟保险绳。”有业内专家表示,淘宝的实践为行业带来了技术治理体系与行业规范的双重示范。此外,对于平台而言即便是有AI假图混淆视听,电商平台自身也要通过技术手段加强甄别、强化动态品控,保障消费者知情权,结合多种技术手段扶持原创商家,以多维度主动治理平台生态,向全行业阐明数字经济时代下颠扑不破的道理:若没有把握技术向善这个根本前提,再精妙的算法也终是空中楼阁,唯有让消费者“所见即所得”,技术红利方能真正转化为推动行业高质量发展的核心动能。(文/朱家齐)