全球城乡治理:走向共生

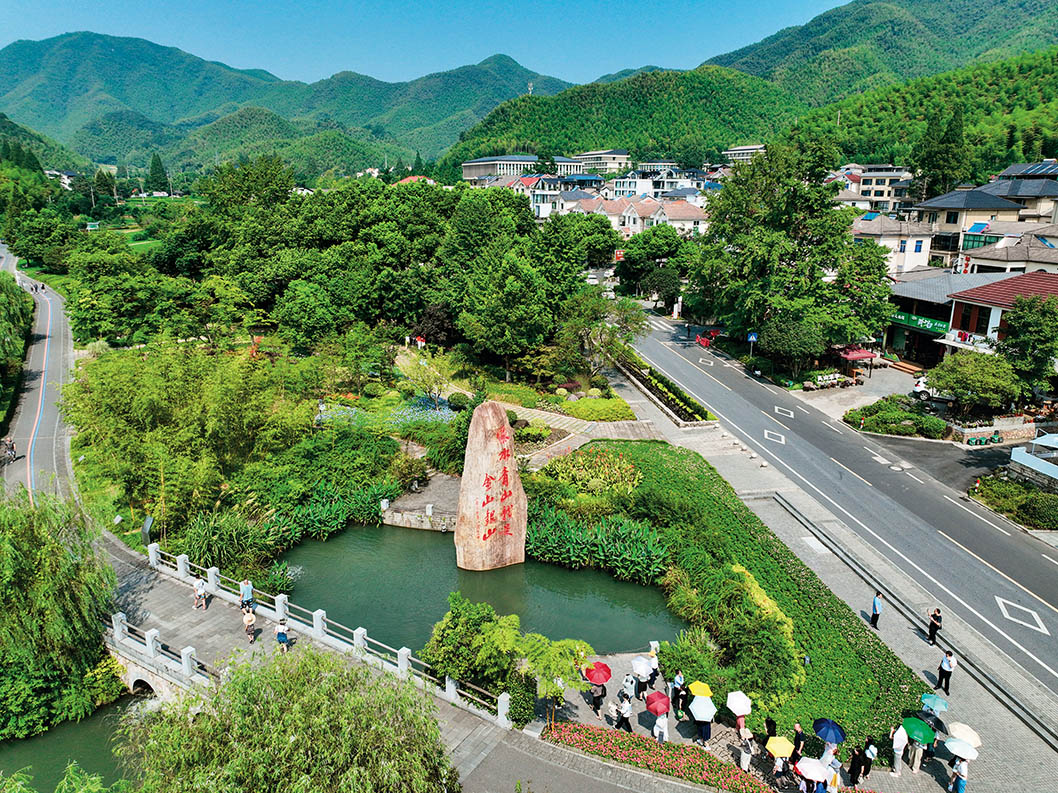

游客在安吉余村的绿水青山间参观(无人机照片)

文/于晓华 胡艳芬

编辑/黄红华

北半球正陆续迎来春天,对春天来说,城乡是没有边界的,不同的只是风景。眼下,从中国到日本,再到欧洲……全球城乡融合发展正进入“多元模式互鉴”新阶段。

在中国,清晨的薄雾中,贵州铜仁的油茶种植户已开始劳作,这些富有科技含量的油茶果将通过精深加工走向全国市场;而在暮色中的辽东半岛,大连民族大学的科研团队仍在实验室优化新型农业传感器,为县域特色产业注入新动能。今年的政府工作报告强调要大力发展县域经济,这已成为当下中国城乡融合发展的重要抓手,也是走向城乡共生的中国之鉴。

放眼世界,日本正通过农业培训班、农民补习中心等,提升农民技能水平,结合数字化技术优化农业生产流程,形成“技术+人才”双轮驱动的城乡协同机制;德国则通过立法推动土地自由流转,为农村土地治理提供了充分有力的保障,吸引大企业向乡村迁移,形成“在小城市和城镇工作、回乡村居住”的模式……当前全球城乡融合发展实践正呈现三大趋势:制度上破除二元壁垒,技术上强化数字赋能,产业上推动特色融合。

在传统城乡发展模式下,农村人口大量涌入城市,形成了“农村资源输出-城市资源集聚”的单向流动格局。这种模式在推动经济增长的同时,也导致城乡发展差距的进一步扩大。而当下新型城乡融合发展模式则致力于打破这一格局,通过增强城乡之间的功能互补性和要素平等交换,构建“城市反哺乡村、乡村支撑城市”的共生发展体系。

城乡关系不再对立

按照世界银行的统计,全世界现有46亿人居住在城镇,约占世界总人口的57%。以特朗普2016年第一次当选为美国总统及英国“脱欧”为标志,全球化在过去几年遭遇逆流。不过从全球范围来看,国家内部人口从农村向城市流动的城市化趋势并没有停止。世界银行预计,到2050年全球城市化率将达到70%。

从经济发展理论的角度来看,城市是技术创新、人才集聚以及发挥规模经济效应的场所。据世界银行统计,全球国内生产总值(GDP)的80%由城市创造。

传统农业社会则是一种典型的“马尔萨斯经济体系”——以粮食生产为主要内容的经济活动受到土地面积的严重约束,很难发挥规模效应。而农业技术进步带来的增长红利也会被人口增长所抵消,农村经济长期处于低速发展状态。

城市经济的发展突破了土地面积的限制,由于集聚效应,工业和服务业在单位面积土地上可以收获远超农业的产出。于是,过剩的农村人口转移到城市成为各国经济腾飞的必经之路;城市让人民生活更美好,成为城市化的根本动力。

进入21世纪后,互联网和人工智能技术的突破、世界人口结构的变化,以及人们生活方式和生活理念的改变,使得城市化进程展现出不同于传统的特征:城市环境变得更加宜居,城乡关系也不再突出对立——农村不仅是农业生产的场所,也成了非农就业者的居住选择;城市不仅是工业和服务业的经济活动区域,也“生长”出更多绿色空间和城市农业。

三大因素重塑城乡关系

首先,智能技术催生新的城市化特征。传统的城市经济和农村社会是隔离开来的。在一个国家经济腾飞的起步阶段,大量过剩劳动力从农村涌入城市,这一方面需要更多的食物供给,另一方面也需要大量资本积累。

进入21世纪,随着互联网和人工智能技术的普及,很多工作可以远程实现,全球新冠疫情的流行客观上加速了这一进程。根据美国劳工部统计,2019年美国远程办公比例只有6.5%,到2024年8月这一比例已提高到22.8%。

这种远程办公趋势,使生活和工作的地理空间可以分开,使在农村生活、为城市打工成为一种新的生活方式。这种趋势有助于缓解传统城市化带来的城市病,比如高房价、环境污染,以及交通拥堵等问题。

其次,人口结构影响城乡融合。在非洲和南亚地区的一些低收入国家,由于人均预期寿命较短,人口结构年轻,传统的城市化还在继续快速推进,农村剩余劳动力仍在大量涌入城市从事制造业和服务业。以世界人口大国印度为例,2024年印度城市化率仅为36%左右。按照联合国的估计,到2050年印度的城市化率将达到50%。

在中国、巴西、俄罗斯、南非等发展中国家和新兴经济体,传统模式的城市化已接近尾声或已完成,接近或超过70%的人口生活在城市。在过去数十年中,快速城市化带来了一系列问题,接下来的10到20年将进入城市化巩固阶段。

外来务工人员子女暑期托管班的小朋友在浙江省武义县青少年宫玩垃圾分类棋

对中国来说,城市和乡村在收入、要素市场以及社会保障方面仍有差距,一些新城市居民存在“城乡两栖”现象,他们人生中的大部分时间留在城市工作,但由于高房价和子女教育问题,面临“城市留不下,农村回不去”的困境。

为进一步解决进城务工人员的住房和子女教育问题,2024年,中国人力资源社会保障部等10部门联合印发《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》(以下简称《意见》),鼓励有条件的城市逐步将稳定就业生活的农民工群体纳入城镇住房保障政策范围。加大农业转移人口经济可承受的小户型保障性租赁住房供给。以人口流入多、房价高的城市为重点,鼓励在农民工较为集中的企业、产业园区及其周边等建设保障性租赁住房,并完善公共服务设施布局等。

《意见》还明确,加强随迁子女教育保障。优化区域教育资源配置,建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制,重点加大人口净流入集中的城市公办学校学位供给力度,巩固并稳步提高农民工随迁子女在公办学校就读比例;加快将随迁子女纳入流入地中等职业教育、普惠性学前教育保障范围。推动因地制宜落实符合条件的随迁子女在流入地参加升学考试政策等。

对巴西、南非等国家而言,城市贫民窟是个大问题,这需要政府通过大力投资基础设施建设和提升教育,来化解城市贫民窟存在的教育落后、就业不足、环境污染及治安恶化等社会问题。

在欧美等高收入国家,传统城市化早在20世纪70年代以前就已基本完成,城乡收入已基本实现均等化。农村不仅是粮食生产的场所,也是一种居住方式。以德国为例,1/4的人口居住在村庄享受宁静的生活,而村庄中超过80%的人口都不是农民。

欧美国家在第二次世界大战后经历了婴儿潮,现在这部分人口已进入退休阶段。近年,发达经济体又出现一种城乡之间人口双向流动的新情况:老年人又回到城市生活,年轻人前往农村居住。这主要是因为,城市能提供更好的医疗养老设施以及更便利的生活条件,因此居住在农村的大量人口在退休后又选择迁移到城市;而很多年轻人却选择逃离城市,到安静的农村居住,通过互联网远程办公。

第三,出现“乡城”概念与城市生活方式的改变。城市是经济发展的产物,但交通拥堵、噪声、环境污染、绿地丧失以及快节奏的生活方式等“城市病”,正导致城市居民生活质量下降,甚至阻碍经济发展。

为了提升生活质量,欧美国家提出了“乡城”(Rurban)概念,这是个新造的英语单词,是农村(Rural)和城市(Urban)的组合。这个概念指要对传统城市进行改造,在城市增加绿色空间以及农业生产内涵,让城镇生活更加健康。

一些具体政策包括:让城市居民与自然和农业重新连接起来;改变居民的食物消费习惯,使他们能生活得更加健康;提升生态系统服务能力水平,改善城市环境;促进都市农业发展,建立本地化的食物韧性供给系统。

在中国,这样的“乡城”风貌已经越来越生动且富有特色。比如上海市利用科技来打造都市农业标杆,崇明区建成国家级湿地公园,通过有机农业和生态修复工程提升绿植覆盖率,开发出多条都市农业体验线路。上海还通过整合崇明大米、南汇水蜜桃等特色农产品,构建“三藏战略”(藏粮于技、地、民),推动智慧农业与市民消费场景深度结合。

深圳市光明区则通过深挖岭南农耕文化,打造农业大地景观,探索符合光明区实际的现代都市农业发展模式。在光明区,光明小镇3000亩集生态产品供给、农业科技示范、诗意农田景观、农耕文化体验及自然研学教育等功能于一体的“城市生活新空间”成了一道靓丽风景线。市民在城市中就能享受田园乐趣,农业已真正融入城市、融入居民的生活。

走向城乡和谐共生

几乎在全球所有国家,当农村大量劳动力转移至城市,农村社会结构也随之发生深刻变化,传统农村社会逐渐衰落、解体:农村人口流失、乡村共同体瓦解、农业衰退、乡土文化消亡。农村社会可持续发展成了一个政策难题。

从经济层面来看,由于农业生产依附于土地,其资本和劳动的边际报酬通常低于非农产业。资金、人才、技术等要素自然地向城市集中,导致农村发展动力不足。各国在经济腾飞后面临的一个主要经济难题就是城乡收入差距扩大。

因此,均衡工业与农业、城市和乡村之间的收入,是全球城乡治理的一个大方向。各国政府均为促进城乡协调发展、实现城乡和谐共生发挥着重要作用——制定优先发展农村的政策,对农村发展增加投资,如中国的新型城镇化战略、欧盟的LEADER计划、德国的“城乡等值化”实验、日本的地方创生政策等。

德国用60年“城乡等值化”实验给出启示,当我们期望城乡融合,走向共生,我们首先要树立城乡统筹、一体化发展理念,重塑平等的城乡关系;吸引资源要素向农村地区转移,为产业向中小城镇和农村地区集聚创造条件。

而且,人口和资源的双向流动都很重要。要让农民进可入城,退可回乡;让城市居民既能享受城市便利,也能“久在樊笼里,复得返自然”。这就需要一方面加快补齐县乡村的基础设施和公共服务短板;一方面在农村集体建设用地、宅基地、户籍管理等方面加强制度创新,盘活闲置土地资源,有序推动城乡人口双向流动。

日本的《里山倡议推进法》则证明,当生态保护者可获得政府补贴,乡村肌理便得以维护,农民利益也有了保障;而日本地方创生政策则启示人们,通过激活地方内生动力,可实现人口回流与城乡资源均衡配置,解决人口过度向超级城市集中和农村空心化问题。区别于传统依赖政府补贴的“地方再生”,日本地方创生政策强调地方自主性,通过挖掘本土文化、农业、生态等资源,构建可持续经济模式。典型案例包括仅有120多万人口的大分县在“一村一品”的带动下,在20年中实现了超过10亿美元的产值。

日本的核心经验在于:以地方资源禀赋为基础激活内生经济,通过政策激励打破人口单向流动惯性,并以法律保障城乡公共服务均衡供给。这一模式为全球尤其是发展中国家的城乡融合发展,提供了“自主性发展”与“系统性治理”相结合的实践样本。

综观城乡融合发展的全球成功实践,我们也许能领悟到,城乡融合的本质其实是文明形态的进化,是通过重构空间格局、价值体系和动力机制,推动人类文明从工业文明时期的割裂对抗走向生态文明的协同共生,其深远意义不亚于农耕文明向工业文明的转型跃迁。

当城市与乡村从零和博弈转向协同进化,我们或将见证一个更具韧性的文明生态的诞生。

(于晓华系德国哥廷根大学经济学教授)

手机版

手机版