今天,我们为什么要纪念邬达克

文/《环球》杂志记者 刘娟娟(发自北京) 王丽丽(发自布拉迪斯拉发)

编辑/黄红华

邬达克应该不会想到,他设计的建筑会在多年以后成为网红打卡点。

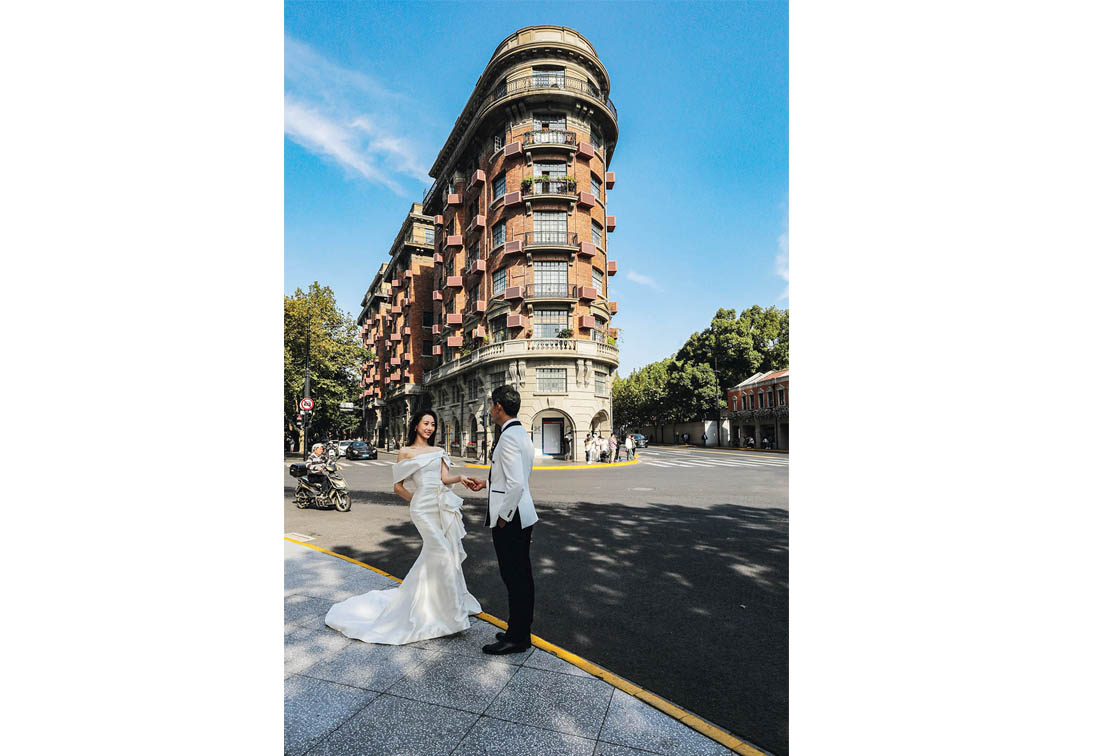

人们在武康大楼前拍摄婚纱照

这几年,到上海来一场Citywalk(城市漫游)的年轻人,到位于淮海中路五条街道交会处的武康大楼前摆出各样姿势拍下一张照片,几乎成了必选项目。由于拍照游客众多,这里通常安排多名交警维持秩序。这座大楼由邬达克于1924年设计,它是上海第一座外廊式公寓大楼。

此前,随着电视剧《繁花》的热播,上海南京西路上的国际饭店也成为剧迷们的打卡地。邬达克1931年设计了这座曾经的“远东第一高楼”,1950年,楼顶中心的旗杆被确定为上海城市测绘平面坐标原点。

拉斯洛·邬达克,这位匈牙利籍斯洛伐克裔建筑设计师,在1918年至1947年的29年里,为上海设计了超过100栋单体建筑,至今有35处被列为上海市优秀历史建筑。

2024年是中国与匈牙利、斯洛伐克两国建交75周年,由中央新闻纪录电影制片厂(集团)制作并出品的五集纪录片《邬达克》播出,作为纪录片延伸拓展活动的展览《一位上海建筑师连接的世界》,也于同年底在同济大学开启,展览持续至2025年4月18日。

“一位70多年前就离开了上海的欧洲人,为什么会成为今天上海的城市符号之一?他和他的时代究竟产生了怎样的关联?他和今天的我们,又有什么关系?”总导演兼制片人陈庆希望通过《邬达克》向观众也向自己回答这些问题。

“上海的文化传奇”

1918年,瘸着一条腿的“一战在逃战俘”邬达克几经辗转来到上海避难。曾在布达佩斯技术与经济大学学习建筑,又在开办建筑营造公司的父亲那里接受过业务锻炼的邬达克,进入克理洋行,从一名绘图员做起,开启了他的上海滩建筑百年传奇。

为了拍摄纪录片《邬达克》,陈庆带领主创团队经历数年,跨越亚欧美大陆,追寻邬达克的足迹,采访众多相关人物,搜集了大量珍贵文献,最终集结成《成为邬达克》《立命大上海》《在抽象中繁复》《向最高处去》《留下一扇窗》共五集内容。

陈庆将第四集《向最高处去》的内容总结为邬达克的“高光时刻”。摄制组重点拍摄了国际饭店、大光明电影院、绿房子等邬达克的代表建筑。“‘最高处’既是物理概念的高度,也表达着不同族群、背景的人们挑战极限、创造经典的过程。”

1934年,正值事业黄金期的邬达克设计的上海国际饭店落成投入使用,此后在将近半个世纪时间里,它都是上海的“天际线”。《繁花》中,阿宝就是站在国际饭店的阳台上向外眺望。能够进国际饭店吃顿大餐,是当年不少上海人的梦想。

纪录片中,主创从上海建工集团档案室中找到了20世纪二三十年代的建筑学术刊物《建筑月刊》,刊内的一张照片展现了国际饭店的施工场面,照片底部的说明描述了与建筑关系最密切的三方——投资方四行储蓄会、承建方馥记营造厂、建筑师邬达克。四行储蓄会最初并无意开设酒店,而是准备用作办公及公寓出租,而邬达克建议业主放弃修建低层公寓,改而修建高层酒店。邬达克敏锐地捕捉到上海已是远东第一大城市,业主投资酒店的收益将大于公寓项目,而且当时上海尚无摩天大楼。业主最终采纳了邬达克的方案。

1929年,邬达克在美国纽约、芝加哥等地旅行期间,仔细考察了新建的摩天大楼,这给了他在设计理念、风格和工程技术方面很大的启发。由于上海是沿海城市,下面的地层是软土,国际饭店的橡木地桩深度足足有地上建筑高度的1/3,并且用金属围栏围起防止浸水,以保持建筑的稳定性。为了减轻建筑自重,邬达克选择使用德国制造的一种含铜和铬的高强度合金钢。这种材料两年前刚刚申请专利,为首次在东方国家使用。馥记营造厂按照邬达克的超高要求尽全力完成了“远东第一高楼”的建设工程。国际饭店建成后,馥记营造厂专门做了一本工程纪念册,上面记载,当时上海的建筑普遍每平方米承重80磅(1磅约合0.45公斤),而国际饭店达到了每平方米承重350磅。

国际饭店节节向上时,吸引了一名在上海读书的苏州少年。少年惊讶于人类工程的伟力,竟然可以用这样的方式向着天空生长。后来少年远赴美国攻读建筑学,最终成为世界最知名的建筑师。这名少年就是贝聿铭。他曾说,国际饭店和大光明电影院坚定了他做建筑师的决心。贝聿铭曾为上海的邬达克纪念活动题词:“邬达克的建筑,过去是,今后也必将是上海的一道靓丽风景线。”

让贝聿铭惊叹的另一座建筑大光明电影院(当时叫大光明大戏院),位于国际饭店附近,由邬达克于1933年设计重建。20世纪二三十年代,上海成为远东最时髦热闹的城市,好莱坞的新电影一周后就能在这里上映,当时邬达克设计了4座电影院,其中就包括“远东第一戏院”大光明。70年后负责修缮改造的建筑设计师在工作中发现,大光明的用地形状为异形,在这样的空间里塞入一个观众厅难度相当大,邬达克当年的设计无异于螺蛳壳里做道场。因地基限制,电影院临街展示面空间非常有限,邬达克为大光明设计了一个高16米的方形玻璃灯塔,塔上装了三座大型500瓦的发射灯,灯塔彻夜通明,数里之外都可望见。

凭借国际饭店、大光明电影院等作品,邬达克成为当时上海最先锋的建筑设计师之一。纪录片《邬达克》学术顾问之一、同济大学原常务副校长伍江说,“如果不是上海,而且是20世纪30年代的上海,邬达克连能不能成为一名建筑师都要打个问号;而如果没有邬达克,上海的建筑史将是另一部建筑史,另一部缺了不少姿彩的建筑史。”

“正是因为上海这座城市的跨文化环境,因为上海的开放性和包容性,让邬达克的天才得以有机会展现。邬达克的辉煌不仅在于他曾为这座城市留下那么多重要的标志性建筑,更在于他已经成为上海这座城市的一个文化传奇,以至于在近一个世纪之后,还在这座城市的文化记忆中继续闪耀着炫彩。”伍江评价道。

连接历史与当下

今天的上海依然闪现着的“邬达克炫彩”,不只有国际饭店和大光明。

网红武康大楼就是其一。武康路与淮海中路之间自然形成了一个30度锐角,邬达克参照巴黎同类建筑的样式,巧妙利用地块上的30度街角,将其设计建造成了“一艘劈波斩浪的大轮船”。大楼建成后命名为诺曼底公寓,被一些在沪洋商租为高级公寓。1953年,武康大楼有了现在的名字。如今,很多年轻人到上海,出虹桥高铁站后奔赴的第一站便是武康大楼,下一站才是外滩。曾经安静的武康大楼成为网红之后,仍住有100多户居民。看风景的人,也成了风景,游客蜂拥而至拍照打卡,大楼里的居民也在看着楼下的人群。

巨鹿路一众文艺店面中间,有一个不起眼的小院子,门牌上写着“上海市作家协会”。这里曾是沪上实业巨子刘吉生的住宅。新中国成立后成为上海市作家协会的办公地,巴金、夏衍、丰子恺、金宇澄等大家曾出入其中,《收获》《上海文艺》《萌芽》等知名杂志在此诞生发展。1926年,刘吉生拟建豪宅为妻子庆生,请邬达克以“美满家庭”为主题设计住宅,邬达克借鉴希腊神话中的爱神丘比特和普绪赫的故事,故住宅亦称“爱神花园”。住宅的许多细部特征,在英国画家莱顿的名画《普绪赫洗浴》中都能找到原型。为感谢刘吉生给了他设计“爱神花园”的机会,邬达克出资在意大利定制了一座普绪赫雕像赠予刘家,放置在宅前喷泉的中央。遗憾的是,如今游客不能随意进入“爱神花园”参观,不过可以在一旁沿街的作家书店里翻翻书,那里也是刘吉生住宅的一部分。

铜仁路上的吴同文住宅(今上海市规划设计院所在地),被称为“绿房子”,是邬达克在上海的收山之作,之后他便举家迁往美国。吴同文是当时上海著名的颜料商,靠经营军绿色颜料致富,故整幢建筑外墙贴绿色釉面砖。“绿房子”外观呈邮轮样式,宽大的露台形似甲板,内外装饰摩登奢华,邬达克将其设计成中国传统生活方式和现代语言的一个混合体。当时,邬达克向吴同文承诺,要为这位颜料大王建一座“一百年不过时的房子”。如今快至百年,“绿房子”依旧摩登。

这几年每次到上海拍摄纪录片《邬达克》,陈庆都住在延安西路上的达华宾馆。这座1937年落成的色彩淡雅、简洁紧凑的小高层建筑,最初叫达华公寓,由邬达克设计并投资建造,也是他1947年离开上海前的居所。每每住在这里,陈庆都感觉自己与邬达克离得很近。很多像陈庆一样来此“朝圣”的外地来客,在在线旅游平台(OTA)上给达华宾馆写下好评:“可想象大上海上世纪初的国际化风采”“造型现代而典雅,至今看上去仍然富有独特气质”……

“邬达克设计的房子能留下这么多,一个非常重要的原因就是好用。”纪录片《邬达克》的总策划之一刘素华说。公寓、教堂、医院、学校、银行、工厂……邬达克留给上海的这些好用的房子,依然在为今天的社会生活服务。“机缘巧合,邬达克来到中国上海,以建筑为媒成为了东西方文化使者,他留在中国的建筑遗产如同一座座友谊的丰碑与桥梁,连接历史与当下、今天与未来、世界与我们。”

刘素华也是邬达克纪念馆馆长和创始人。2011年她对番禺路上的邬达克旧居进行修缮与装修,将老建筑变身为邬达克文化和历史的展示空间。在那个邬达克曾经的家里,建广厦万间、堪称工作狂的他,为了不影响家人经常睡在起居室的一个小床上。2024年,邬达克旧居关闭,无数人赶在最后时刻前去拜访。也有更多的人期待它重开的一天。

文明互鉴的生动乐章

纪录片《邬达克》播出后,陈庆收到一封来自邬达克之孙艾文·邬达克的电子邮件。艾文在信中透露,自己曾三次访问上海,找到并拍摄了他祖父设计和建造的大约30栋建筑。“非常感谢上海市政府管理人员和上海人民帮助保护这些建筑,将它们列为重要的历史遗产。这不仅对我们这个时代意义重大,对将来尤其重要。如果不保留过去的记忆和成就,那么,我们就会永远失去现实存在的基础,而我们自身就是这现实的一部分。”

艾文也是纪录片《邬达克》的重要采访对象之一。陈庆表示,邬达克在欧洲和北美的家人都给了摄制组极大支持,大家至今仍保持着联系。

在纪录片创作过程中,主创团队除了遍访邬达克在上海设计的建筑,还前往欧洲和北美多地拍摄,采访各类人物80余人,使用各类文献近400张(份)。

以欧洲之行为例,陈庆向《环球》杂志记者介绍,主创团队希望更全面地了解邬达克的成长轨迹、欧洲人眼中的邬达克、他在上海的人生选择和建筑设计灵感的来源。“当然,我们不虚此行。我们在斯洛伐克的国家档案馆找到了他人生的第一张纸——出生登记表;在班斯卡拍摄到他17岁之前生活过的三幢房子、三所学校;在布达佩斯的邬达克基金会看到了他的大学毕业证和他小时候使用的家具;在布达佩斯技术与经济大学(BME)找到了他大学四年的成绩单;在匈牙利国家档案馆,找到了他担任匈牙利驻沪荣誉领事期间提供的各种资料,甚至包括他女儿在德国出生时的出生证明……”

2024年中国与斯洛伐克建交75周年之际,在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发举办的中国电影节上,纪录片《邬达克》的宣传片与斯洛伐克观众见面,引发在场嘉宾的浓厚兴趣。斯洛伐克前驻华大使对《环球》杂志记者说,“纪念为斯中友谊添砖加瓦的这位前辈,非常重要。”退休教师阿尔兹贝塔说,“我曾到上海参观邬达克设计的国际饭店,中国人民制作这部纪录片非常好,我认为电影是让人们找到共通点并彼此欣赏的最好方式。”建筑设计师奥雷尔·法布里说,“邬达克为上海的建筑发展作出了贡献,我感到很骄傲,这样一部有关东西方合作的纪录片,将增进东西方之间的交流。”

陈庆清楚地记得,当她把邬达克在上海的建筑图册递给匈牙利摄影师山多尔时,对方不止一次说,这些建筑放到布达佩斯的街头也毫不违和。

“建筑是人类文明的凝结和载体,建筑是技术也是艺术。”陈庆感叹,“在两次世界大战的缝隙里,不同来处、不同种族、不同立场、不同利益的人们聚合在上海,简直是一个充满矛盾的极致。然而,在这样的巨大鸿沟中,不管是像邬达克这样的西方建筑师,还是帮助蓝图实现的中国营造商,甚至是来自世界各地的业主,他们都吸纳了东西方文明的精髓,共同拥抱新技术、新材料,精益求精共同创作了属于上海的经典建筑作品。这就是文明互鉴的结果。”

今天,不只中国学者研究邬达克,欧洲、北美的很多学者也在研究他。执教于米兰理工大学建筑系的意大利学者卢卡·彭切里尼,也曾像后来的中国纪录片拍摄团队一样,历时多年走访欧亚美近百座城市,实地探寻邬达克的足迹,与尤利娅·切伊迪合著了《邬达克》一书。中国学者华夏虹和乔争月共同翻译了这部邬达克的传记著作。这几位作者和译者又作为采访对象出现在陈庆的纪录片中。邬达克的故事就这样被不断讲述着。

手机版

手机版