【新华悦听】日常的深处

2025-04-03 00:00:00 来源:新华网

“新华悦听 值得一听”,大家好,这里是《新华悦听》,我是本期主播郑涵,今天给大家分享的文章是《日常的深处》一书中的《小路,才是用来回家的》(节选)。

作为农业民族,中国人原则上都走过乡下小路,或者叫小径,那种还没有被柏油或水泥、道砟硬化的道路。小路最能入诗,比如“山深微有径,树老半无枝”“苍苔满山径,最喜客来稀”这些诗句都令人遐想。我自己感受最深的是二十世纪八十年代台湾音乐人叶佳修作词、作曲的一首流行曲,叫《乡间小路》。这首流行曲还选入了苏教版五年级音乐教材。歌词优美,摘抄如下:

走在乡间的小路上

暮归的老牛是我同伴

蓝天配朵夕阳在胸膛

缤纷的云彩是晚霞的衣裳 荷把锄头在肩上

牧童的歌声在荡漾

喔呜喔呜喔喔他们唱

还有一支短笛隐约在吹响 笑意写在脸上

哼一曲乡居小唱

任思绪在晚风中飞扬 多少落寞惆怅

都随晚风飘散

遗忘在乡间的小路上

现在回看《乡间小路》这首歌,常想城里人的落寞惆怅为什么要用乡下小路上的风来吹散,这就需要追问乡间的小路。乡下路的雏形是田埂,田埂是不是路很值得怀疑。田埂本是用于分割土地的,这家和那家的土地,通过它来标识,田埂是一种确权标记。因此,它本身又成了一个公共产品。田埂不属于任何一家,它是大家的。村民们做农活都要从田埂上走。你经常看见农夫挑着秧苗在田埂上保持着微妙的平衡,颤巍巍地走来走去,活成了南方乡村的缩影。村里的小路,多少都延续了这种田埂的逻辑,将确权标记变成道路。

作为田埂的道路和城市道路大不相同。城市道路的目的是运输和通勤,把东西从起点送到终点。乡村田埂不一样,虽然客观上也有运输功能,但它并不是为了运输被建造起来的,它是乡村生活自然生长起来的一种图形,堪称一种文明地貌。乡间小径从根本上说是人际网络的一种物化,透过它你能够切入一种乡村生存方式。相比之下,现代的城市和高速道路是纯粹工具性的,不反映人与人之间深层次的联系。如果没有运输的需要,高速路显得单调空洞。

现代道路是给轮子跑的,不是给人走的。试想在高速路上行走是一件痛苦的事情。高速路是一个封闭道路,你哪也去不了,只能按照一个特定的方向不停地往前走。道路特别坚硬,夏天特别热,冬天特别冷。行走的目的是快快走完这段路,走路变成了一种折磨。相反,田埂是开放的道路,没有围栏,两边都是田野。田埂虽然窄,有的时候仅容一人通过,但没人规定它是单行道。很有可能你在田埂上走的时候,对面也走过一个背着农具的人。高速路上的迎面遭遇被定义成“逆行”,要罚款扣分,在田埂上很少有这种苦难。乡下人有一种默契,频频错身,总能通行,并将田埂上的遭遇当作一次交往。

田埂也不荒芜,它一般充满生机。城市规划学家芒福德说过现代人营造的第一个无生命空间是矿坑。这样看,人类创造的第一个无生命的平面恐怕就是城市道路。高速路像一瓶杀虫剂,延伸到哪里就消灭那里的一切生命。偶尔有动物闯入,不免被碾压。田埂则长起各样杂草,有些吃起来还很甜,比如龙葵的果子天宝豆儿,酷似黑莓(实际上是茄科植物),遍及中国乡村,是不少“80后”的暖心水果。田埂还海量提供蚂蚱、青蛙以及水蛇,它们也是儿童常见的宠物,并可能转化为食物。烤个蚂蚱、挖个蛇胆对不少人来说还就是昨天的事。

人的归途,为什么一定要是乡间小路,不是一条现代化的康庄大道呢?海德格尔有个作品叫《林中路》,经过孙周兴的翻译,在国内广为人知。在海德格尔看来,公路上没有旅客,只有庸众,真正的旅客在林间小径上。为什么这么说呢?因为只有林中路才需要人承担起行走的责任,而高速路是已经划定了的,它逼迫人按照特定的方向和方式行走。人们仅仅是在此通过,而并不行走。

在林间小路上,人用自己的双脚直接和湿润的土地接触,而不是隔着一个高速飞奔的机器在水泥上驰过。在乡间,你的身体直接暴露在环境里,你听着鸟鸣猿啼,感受着森林里的湿度和温度,脚踩在落叶上发出“沙沙”声。脚下的道路若有若无,还常常有模糊的分岔。这时候你发现自己处于无穷的可能性当中。你操心筹划,投入地回应各种各样的可能性,并批准按照特定的方式行走。在这个过程当中,走路就变成了人在途中,成为人的根本存在的绝好象征。

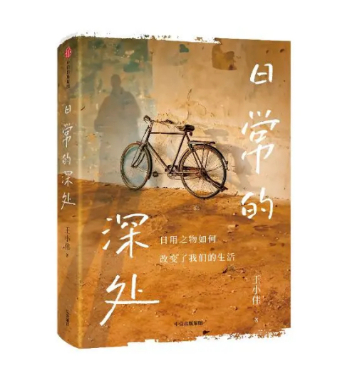

《日常的深处》

王小伟 中信出版集团

内容简介

在物质生活高度繁荣的今天,人们时常为外物所累,“想”回到相对贫乏的过去,重回人与物的和谐关系。

为什么柴火灶比煤气灶烧菜更香?为什么自行车比汽车似乎更能承载?为什么炉子比暖气更暖人心?

这种对过去生活的罗曼蒂克的想法值得玩味。作者王小伟琢磨了一种恰当的、刻画生活的手段,从怀旧的影像中梳理内心,透过自身的经验和长辈的回忆,回顾八九十年代以来我们熟悉的技术人工物(俗称“东西”)是如何生灭的,试图解释为什么在之前的岁月物件是如此金贵,仿佛家庭成员,而现在的物件变成了纯粹的商品,只剩下干瘪的使用价值。

本书中所谈论的诸多技术物是“70后”“80后”“90后”共同的回忆,有些是比较单纯的设备,比如电视、手机,有些是直接和生活相关的技术物,比如住房和服饰,还有饮食。作者以技术哲学为基,打破学术和文学的壁垒,把物当成主角,刻画一段我们共同走过的集体历史。